Hace exactamente 80 años, el 14 de abril del año 1945, se fundó Telenoticiosa Americana, la Agencia de noticias del Estado Nacional, más conocida como Télam.

Tras la conversión en junio de 2024,a través del decreto presidencial de Javier Milei, la agencia fue reconvertida en una sociedad anónima bajo el nombre de APESAU. Cuyo rol se limita exclusivamente a realizar publicidad y propaganda oficial.

Durante muchísimos años, Télam cumplió una función clave en la producción de información con enfoque federal, y fue la única agencia del país con corresponsalias en todas las provincias. El trágico desenlace llegó cuando dieron de baja el portal, vallaron sus sedes y restringieron el ingreso de los trabajadores.

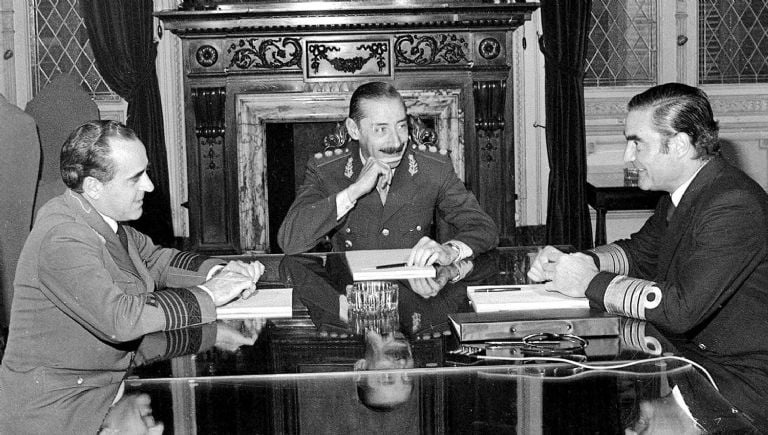

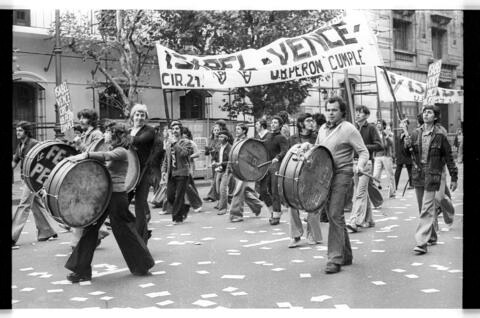

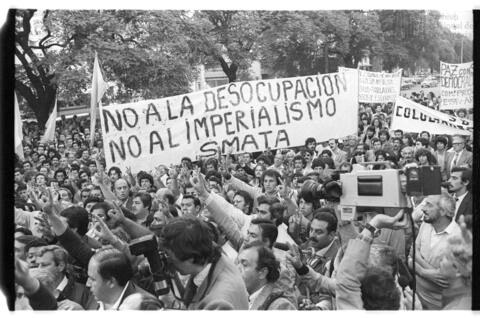

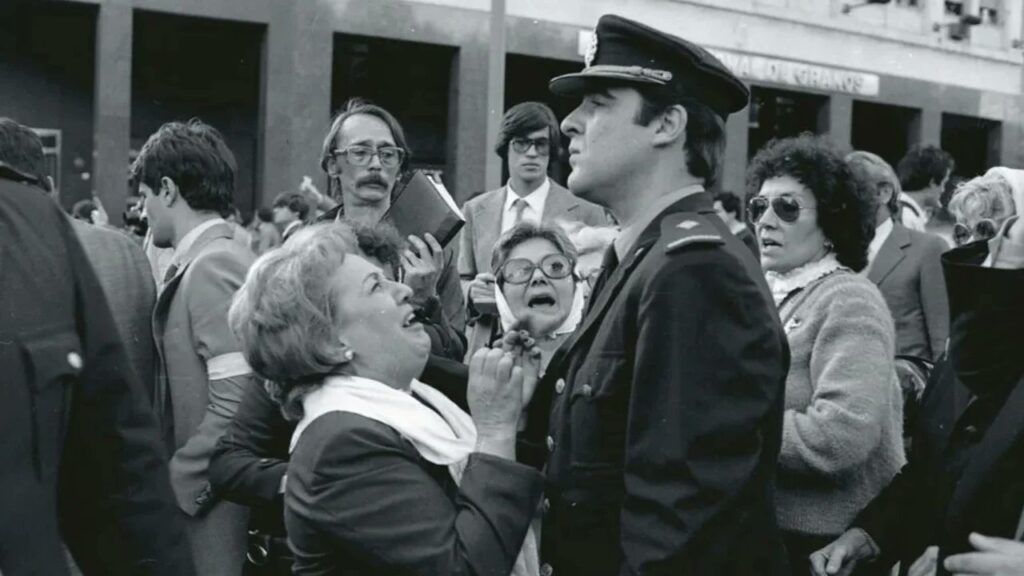

Télam es considerada archivo histórico nacional: cubrió todos los escenarios políticos y sociales de la argentina desde 1945 hasta 2023. Desde el bombardeo a Plaza de Mayo en el ‘55, el mundial del ‘86 con Maradona levantando la copa, Isabel Perón en el balcón de la Rosada saludando el 1ro de mayo, pasando por el estallido del 2001, Menem junto a Bush, y Messi levantando la tercera.

Los números relatan su importancia. Hasta su cierre, la agencia contó con 803 medios suscriptos a sus cableras, 38.000 registros audiovisuales y tres millones de documentos periodísticos. Además, cada mes producía 12.844 cables; 6.030 fotos; 761 boletines; 72 infografías; 152 audios y 402 videos. Los medios de comunicación descargaron de su servicio 395.000 cables y usaron cerca de 24.996 fotos, por mes.

La planta de trabajadores de Télam estaba compuesta por unos 760 empleados, dispuestos en 27 corresponsalías permanentes en todo el país. Desde su transformación, 150 trabajadores fueron transferidos a Radio y Televisión Argentina (RTA). Este proceso de vaciamiento se da en el medio de una fuerte resistencia: durante 2024 los trabajadores acamparon durante 130 días en las afueras de la sede central en CABA. Lo hicieron con la convicción de recuperar a Télam como una única empresa, al considerar que el rol periodístico y publicitario forma parte de una misma unidad conceptual para garantizar la soberanía informativa y una comunicación federal y plural.

Revisemos su historia

Desde su cargo como Secretario de Trabajo y Previsión social, el General Perón impulsó la creación de Telam con una motivación más bien soberana: garantizar la capacidad de los argentinos de contar su propia realidad. Sin embargo, hubo también otras razones, para las cuales es preciso retroceder unos años y revisar nuestra historia.

Algunos años atrás, en 1943, sucedió lo que se conocería como ‘Revolución del 43’, con Pedro Ramirez a la cabeza de la presidencia de facto. Ese año, fue creada la Subsecretaría de Informaciones y Prensa, y también se firmó el decreto 18.407 con el cual se reglamentó la actividad periodística.

Para ese momento, en la Argentina operaban solamente dos agencias informativas, ambas estadounidenses: Associated Press (AP) y United Press International (UPI). Estas agencias, mantenían la hegemonía del dominio informativo consolidado hacia fines de la segunda guerra mundial.

Con el advenimiento del fin de la guerra, promovieron una creencia basada en un principio estratégico de internacionalización que cuestionaba la idea de territorios protegidos. ¿Qué significa esto? Bueno, con una fachada de libertad de expresión, defendían la idea de que el acceso a la información debía ser libre en todo el mundo, sin embargo, escondian fuertes intereses ligados a la ejecución de operaciones de inteligencia, muy en auge en ese contexto global tan convulsionado.

Consciente de que Estados Unidos se consolidaba como una potencia dominante en un mundo cada vez más unipolar, en 1944 Ramirez decidió suspender el servicio de noticias de las agencias estadounidenses y creó una propia: la Agencia Nacional de Información (ANDI), a quien le otorgó el monopolio de la información radial. Sin embargo, con poco éxito, al mes dejó de funcionar y tanto AP como UPI volverían a operar en el país.

El conflicto en torno al control de la información en el país era evidente. En esa línea, es que surgió la necesidad de impulsar una agencia nacional, que lejos del control y la censura, respondiera a objetivos más amplios para la nación. Con claridad, Perón afirmaba por entonces que el tráfico de información del duopolio extranjero estaba íntimamente vinculado a las operaciones de inteligencia. Su intención con la creación de TELAM fue romper esa hegemonía.

En principio TELAM fue propiedad mixta entre capitales privados y estatales. En lecturas posteriores, su fundación se vio vinculada a impulsar la -todavía incipiente- candidatura presidencial de Perón, la cual, vale recordar, no contaba precisamente con simpatías en EEUU.

Conocida en Estados Unidos como doctrina del “free flow”, el principio estratégico de internacionalización, impulsaba la libre circulación de las noticias sin ningún tipo de control estatal, amparándose, claro, en la bandera de la libertad de expresión. En realidad, esta doctrina fue una ofensiva diplomática y propagandística de EEUU durante la Segunda Guerra y le confirió muchas victorias en materia de poder blando.

El vallado del archivo nacional

Ahora bien… ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía comunicacional? Bueno, se trata de la capacidad de una Nación, en este caso, de controlar el curso de su información: cómo se produce y cómo se distribuye. A su vez, implica la posibilidad de gestionar su propio conocimiento y pensamiento para tomar sus propias decisiones. Además, es parte del derecho que nos confiere la Constitución Nacional de poder acceder a la información, algo que el Estado tiene la obligación de proteger.

Sin embargo, frente a los constantes avatares contra la libertad de expresión y de prensa en nuestra nación, hoy la Argentina se encuentra indefensa en esta materia, como en tantas otras. Desde la reglamentación de la Ley De Servicios De Comunicación Audiovisual hasta la fecha, se avanzó sobre los derechos de los medios autogestivos. En 2015, hubo olas de despidos en Télam, y desde entonces, la situación de los trabajadores de prensa no ha dejado de empeorar: han perdido alrededor de un 40% de poder adquisitivo y casi todos necesitan más de un trabajo para no caer por debajo de la línea de pobreza.

En ese marco, el cierre de Télam dejó sin cobertura muchísimos sectores del país. Un ejemplo claro se evidenció en la diferencia de alcance y repercusión mediática entre la inundación de Bahía Blanca y la de Corrientes. Mientras se profundiza la virtual balcanización de la Argentina, es menester contar con herramientas que nos permitan conocer qué sucede en nuestro territorio, con nuestras propias palabras y desde nuestro propio conocimiento.

Así lo advertía Arturo Jauretche:

“Nuestros gobernantes y nuestros intelectuales han vivido y continúan viviendo con los ojos puestos en Europa… Y sucedió que mientras estimulabamos la inmigración de las personas, íbamos organizando la emigración de nuestras ideas… Se europeizaron así nuestras inteligencias, hasta el punto de que hoy todo lo vemos, en nuestra casa, del color del cristal con que miran ellos la suya… Esa sobresaturación de europeismo que afecta nuestra cabeza puede conducirnos a cualquier parte menos a la solución de nuestros problemas o a la satisfacción de nuestras necesidades que son locales, exclusivas, únicas… Si los extranjeros piensan por nosotros, ¿Qué necesidad tenemos de sustituirlos en esa tarea? Así es como los extranjeros han arreglado a su gusto nuestra vida jurídica, social, cultural y económica.”

“Sí existiera Télam”, es la frase que desde hace un año resuena en las redacciones y en los medios. Con ésta se imprime en el pueblo la falta de la Agencia de noticias. Una ausencia que se hace notar en todo el territorio nacional, y que es hoy una deuda para todos y todas las argentinas, que más pronto que tarde, se deberá saldar.

A continuación, compartimos algunas de las fotos más conocidas del Archivo Télam: