Publicada originalmente en En Estos Días Patagonia

Walter tenía 16 años. Con su familia recién llegaban a Río Gallegos, uno de los puntos geográficos más cercanos a las Islas Malvinas. Oriundos de Buenos Aires, se habían mudado al sur debido a que su padre trabajaba en Diopsa Supercemento, y había sido asignado a la construcción del muelle de aguas profundas de Punta Loyola. Se instalaron en una casa con paredones bajos, que quedaba ubicada en la calle Constituyentes Provinciales, a una cuadra de la entrada al Regimiento de Infantería Mecanizada N° 24 del Ejército.

El 2 de abril de 1982, Walter se levantó bien temprano, se puso una campera de abrigo y se sentó sobre el paredoncito de su casa. Desde ese punto tenía un ángulo de visión perfecto hacia el Regimiento. Aquella madrugada se había escuchado en todas las emisoras del país, la primera Cadena Nacional que anunciaba el inicio de la guerra: “La Junta Militar como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas”.

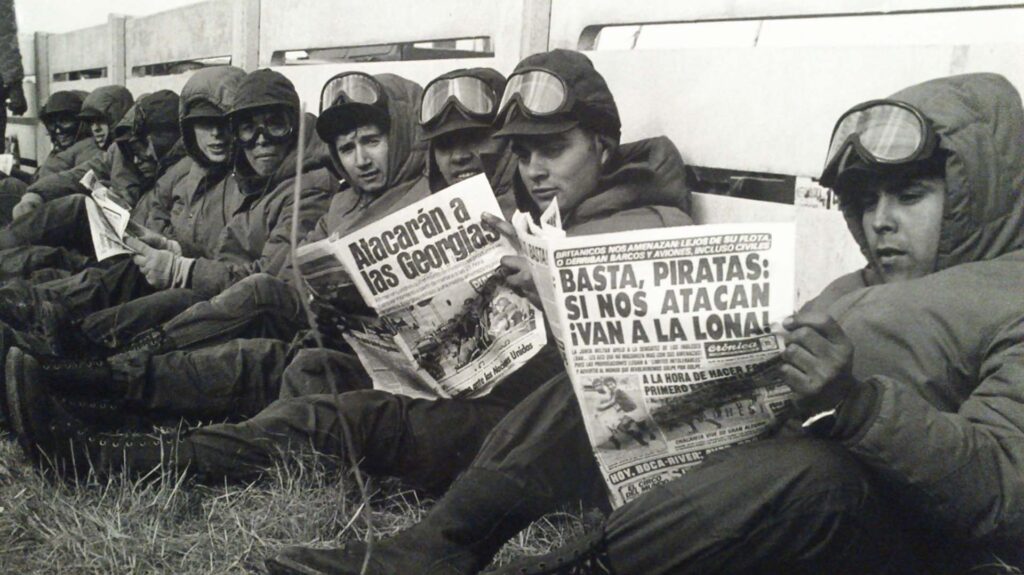

Sentado sobre el tapial, Walter observó que detrás del enorme arco de cemento que estaba colocado sobre la fachada del Regimiento, había una fila interminable de soldados que marchaban con sus bolsos de campaña, listos para ser subidos a los camiones Unimog del Ejército.

1218 kilómetros al norte, en Puerto Madryn, vivía Miguel. O el “Vasco”, como lo conocían sus amigos. Estaba casado con María, tenía tres hijos y 37 años. Trabajaba en turnos rotativos en la fábrica textil Roseda, en el centro de la ciudad.

Una de las primeras cosas que recuerda el Vasco, es que la semana en la que se anunció la Guerra, le había tocado cumplir el horario de la noche. Cuando salió de la planta se encontró con que toda la Ciudad estaba a oscuras. Fue en busca de su auto, pero lo paró un policía que estaba patrullando las calles. “Váyase sólo, caminando”, le dijo. Con apenas una campera encima, encaró para su casa, aguantándose las ganas de prenderse un cigarrillo y guiándose un poco por instinto y otro poco por la luz que reflejaba la luna en las calles madrynenses.

A 663 kilómetros de Puerto Madryn, en una casa céntrica de Bahía Blanca, Carla, que tenía 13 años, cenaba con su papá y sus hermanas cuando éste les dijo que se había alistado como médico voluntario para ir a Malvinas. La madre de las niñas había fallecido cinco años atrás.

La guerra marcaría para siempre la vida de 23.559 personas que estuvieron involucradas de manera directa en el conflicto, según datos de el Ministerio de Defensa. Pero además tendría un gran impacto en la rutina cotidiana de todas y todos los habitantes que se encontraban en tierra. Sobre todo en aquellos que habitaban ciudades costeras del sur de nuestro país.

***

“Desde los medios de comunicación hacían hincapié en que los ingleses eran campeones en ganar las ‘guerras comunicacionales’, lanzando falsas noticias. Entonces siempre estaba latente la posibilidad de que iban a bombardear en tierra”, explica Walter.

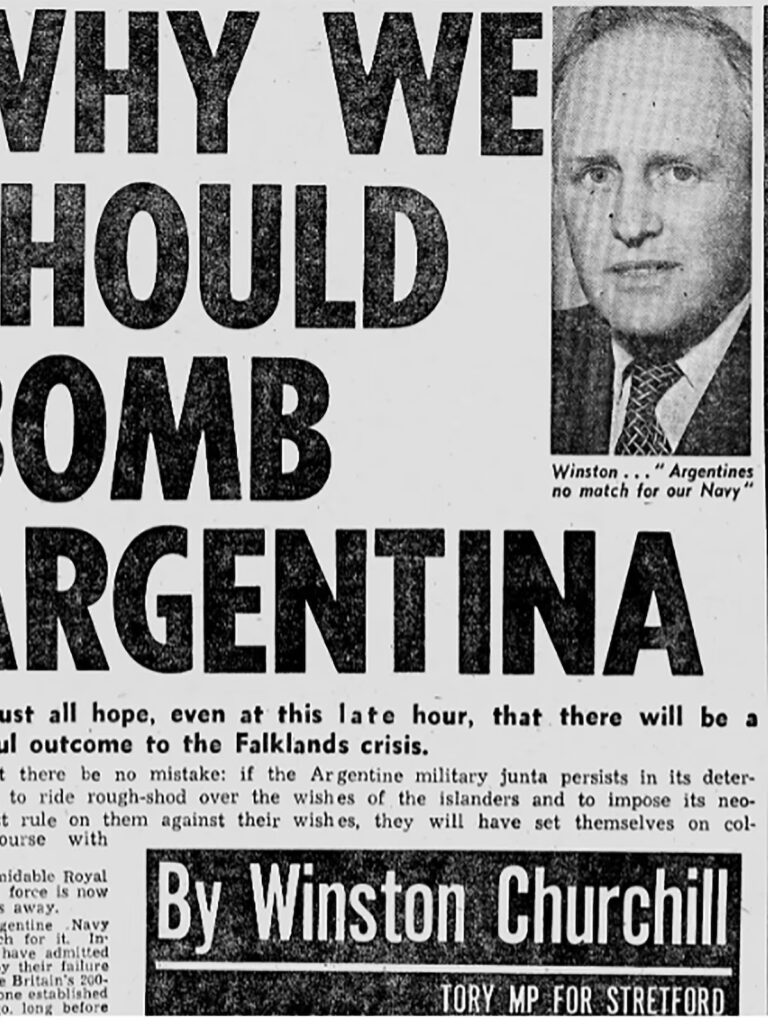

En ese momento, las únicas fuentes informativas provenían de Buenos Aires, y esos pocos medios muchas veces levantaban noticias de medios ingleses. Justamente fue el Reino Unido quien comenzó a agitar el fantasma de “bombardear” diferentes urbes de la Argentina, con el objetivo de perjudicar sus circuitos productivos, económicos y de defensa.

El 4 de abril, el periodista Jon Connell, del Sunday Times, publicó que una de las opciones para “recuperar” las Malvinas era “no atacar las islas Falkland sino Argentina misma –sus bases militares y navales costeras”. Dos semanas después, el mismo diario tituló en portada: “Los Vulcan (aviones ingleses) listos para golpear Argentina”. Mientras tanto, el periódico The Sun, publicó un extenso artículo protagonizado por el nieto del famoso Winston Churchill, que argumentaba el “por qué deberíamos bombardear Argentina”.

El temor del ataque pasó a ser un riesgo latente, por eso desde que se inició la guerra, se emplazaron diferentes “operativos oscurecimiento” en las ciudades de nuestra costa atlántica, y en aquellas que se encontraban cercanas a alguna base militar. Río Gallegos fue una de ellas, ya que se ubica en el medio de un “triángulo militar”, en donde en un vértice está el Ejército, en otro está la Marina y en el otro, la Fuerza Aérea. Lo mismo sucedió con la ciudad de Bahía Blanca, aledaña a la Base Naval de Puerto Belgrano, ubicada en Punta Alta. En Puerto Madryn pasó algo diferente.

“Por esos días se decía que podían bombardear Aluar, por eso la ciudad se ponía a oscuras”, cuenta el Vasco. En las famosas noticias falsas que hacían circular los medios ingleses, se decía que uno de los objetivos del bombardeo era afectar el sistema económico/productivo del país.

Aluar era (y lo sigue siendo) una de las pocas empresas productoras -de característica primaria- de Aluminio en el continente, y estaba comenzando a ampliar su capacidad. Además contaba con un puerto exclusivo de aguas profundas que, para los ingleses, significaba una amenaza.

Los operativos oscurecimiento tenían el objetivo de “ocultar” toda la actividad que se desarrollaba en tierra. Jorgelina es historiadora, y trabaja desde hace un tiempo en el Museo de Guerra de Malvinas, en Río Gallegos, que fue inaugurado en 1995 por un ex combatiente. Ella explica que para ese entonces, haber oscurecido el continente era una idea bastante burda, debido a que los ingleses ya contaban con equipamiento infrarrojo, y había radares incluidos en los aviones británicos que tenían detectores de calor, por lo que la población iba a ser fácilmente localizada.

Asimismo detalla que, ante esa posibilidad de ataque, muchos soldados que eran oriundos del sur se quedaron apostados en sus cuarteles debido a que “conocían muy bien el territorio, y podrían resistir de otra manera”.

Dependiendo la ciudad, hacían sonar unas sirenas que avisaban la puesta en marcha de los operativos, y a partir de allí, todo el territorio quedaba sin luz. Eso sumado a que había una fuerte militarización de la zona.

Una noche fría de aquel abril, Walter salió del colegio y se fue al cine de Río Gallegos, a ver el estreno de la película Tiburón 2. Al salir no se veía nada. Se subió el cierre de la campera hasta el cuello, puso las manos en sus bolsillos y arrancó a caminar para volver a su casa. Las nubes tapaban el poco resplandor de la luna, y en medio de la madrugada cerrada, escuchó un grito. “Alto, identifíquese”, dijo un soldado. Automáticamente, le apuntaron con un fusil a su pecho.

“Vos tenías que decir que eras civil. A partir de ahí se tranquilizaba todo, te revisaban la documentación y te dejaban pasar”, describe Walter, pero en un tono de voz intranquilo.

En las casas, además, todos debieron seguir las reglas del oscurecimiento. Walter dice que él recortaba rectángulos en cartulina negra de unos 10 x 12 cm, para pegarlos en las ópticas del auto que tenían y así poder circular con un mínimo haz de luz por la calle. En Río Gallegos también tapaban las ventanas, ventanales o recovecos, y así evitaban que la luz del hogar pudiese “alertar” al enemigo.

La casa de Carla en Bahía Blanca era ‘antigua’, tenía un techo muy alto, un living espacioso, y tres habitaciones con grandes ventanales. Sumados a los portones del garaje y la habitación de huéspedes, tapar los espacios donde había alguna fuga de luz, se trataba de una tarea paciente y titánica. Un día su papá llegó con muchas cartulinas negras. Ella se paró junto a él, comenzaron a medirlas; algunas las recortaron, otras las pegaron encima, y poco a poco fueron oscureciendo las habitaciones. Ya para ese momento, la gente se aprestaba hacer las compras de día, y por la noche evitaba salir a la calle.

En Puerto Madryn muchos comercios utilizaban frazadas para tapar las ventanas, o directamente se tapiaba el frente de las vidrieras con algunas maderas. Allí, cada manzana de cada barrio debía designar un “jefe de cuadra”, que no era más que un vecino o vecina, que respondía a las Fuerzas de aquel entonces. Entre sus tareas, estaba la de patrullar la cuadra, verificando que todas las casas se encontraran completamente a oscuras. Para evitar algún tipo de conflicto o intercambio, a partir de las 19, cuando comenzaba a bajar el sol, el Vasco y Ana se organizaban junto a sus tres hijos, para cubrir las ventanas del frente de su casa con unas frazadas marrones que tenían guardadas en el placard. “Cuando volvía de trabajar en los turnos nocturnos, siempre me cruzaba con los jefes de cuadra”, recuerda el Vasco.

***

“El mayor miedo que tenía estando abajo de ese banco, era saber cómo iba a escapar de la escuela para saber si mis padres estaban bien”. Para Walter uno de los momentos más traumáticos que le tocó vivir durante la guerra, fue cuando hacían los simulacros de bombardeo.

Las radios galleguenses notificaban qué día y a qué hora se iban a realizar para que la gente no entrara en pánico. Muchos se hacían durante la tarde noche, momento en el que Walter estaba en la escuela. Cuando comenzaba a sonar la sirena los hacían ponerse debajo del banco, tapar sus oídos y abrir la boca, para que “en caso de que hubiera una explosión, las ondas sonoras no causaran daños en el oído”.

Pero una tarde las radios locales no comunicaron el simulacro y las sirenas comenzaron a sonar. Walter se miró a los ojos con sus compañeros de banco mientras se arrodillaban y se escondían bajo las mesas. Fueron diez minutos interminables. A medida que pasaba el tiempo, los estudiantes apretaban sus manos cada vez más fuerte contra sus oídos. Su casa, sus tres hermanos, sus dos padres. Sus primos, su gente que se había quedado en Buenos Aires. Todas esas escenas pasaron una y otra vez por la cabeza de Walter, mientras esperaba una explosión que nunca llegó.

Sin embargo, viviría el estruendo de una bomba en carne propia, una semana más tarde. Había ido a la ría de Gallegos, debido a que la pesca fue y es una pasión que lleva hasta estos días. En ese momento vio pasar en dirección al aeropuerto dos aviones Mirage.

Por una cuestión de cercanía territorial, los ataques aéreos que planificaba el Ejército argentino se realizaban desde el continente. Esa tarde, uno de los dos aviones tuvo que volver en dirección a las Islas. Diez kilómetros al oeste de la ría, se detonó una explosión tan grande que aturdió a los pocos pescadores que se encontraban allí. “Más tarde nos enteramos que uno de los aviones había desprendido una bomba que no salió, y tuvo que volver a hacerla detonar de ese lado porque no podía aterrizar con el explosivo colgando”, explica Walter.

Durante esas semanas, tanto en la televisión como en la radio, sonaba una publicidad producida por la Junta Militar, en la que un chico le enviaba un saludo a su hermano que se encontraba en Malvinas. Cada vez que sonaba, Carla se quedaba tiesa frente al aparato, escuchándola, pensando, imaginando que ella podía ser la próxima que le escriba a un familiar en Malvinas. La publicidad terminaba su estrofa diciendo “un soldado es un hijo, un amigo, un hermano. Un soldado es un ser querido a quien amamos”. Ella miraba el teléfono, sabía que podía sonar de un momento a otro.

Una de las monjas que trabajaba en el colegio al que iba Carla en Bahía Blanca, le preguntó qué le estaba pasando. La veía cabizbaja, con poca energía, muchas veces con los ojos húmedos que delatan esa sensación de aguantarse el llanto. Ella le contó que tenía mucho miedo de que lo llamaran a su padre para ir a Malvinas. La monja fue concisa: “Andá y pedile a Laura Vicuña (una niña beatificada por el catolicismo) para que lo proteja”.

Sintió que había algo por hacer. A partir de ahí en cada recreo, mientras sus compañeras y compañeros aprovechaban para jugar, ella se iba al altar del colegio, se arrodillaba ante Vicuña, y con sus manos en alto en posición de rezo, le pedía por su papá. Durante esos 74 días, el teléfono de su casa nunca recibió el llamado.

***

El 14 de junio de 1982, el Ejército Argentino depuso las armas en el archipiélago. La guerra había llegado a su fin. Ese día, en el Colegio N°11, Julio Argentino Roca, de Río Gallegos, los pibes entraron cabizbajos, no hubo formación, no sonaron las estrofas del himno ni hubo saludo a la bandera. Ese día, Carla se subió a los hombros de su padre para intentar despegar las cartulinas que estaban en la parte más alta de los ventanales de su habitación. Como el Vasco y Ana, que volvieron a colocar sus cortinas, doblar las frazadas marrones y guardarlas en el placard.

La noche volvería a tener su cauce natural, las sirenas serían las de los bomberos o de la policía, los miedos quedarían guardados por muchísimo tiempo. En algunos casos por 41 años, pero al nombrarlos volvieron a traer luz sobre esos 72 días en los que el país estuvo a merced de la oscuridad.