El miércoles por la tarde, INDEC publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, el primer dato de inflación después de la flexibilización de las restricciones cambiarias (cepo) y la devaluación del dólar oficial. El dato fue menor al esperado por las consultoras privadas y finalmente registró una suba del 2,8%. El oficialismo festejó a viva voz, y Milei llamó a la prensa a pedir disculpas.

En febrero, el IPC nacional contabilizó una suba de precios del 2,4%, el cual aumentó para marzo al 3,7%, siendo este el número inflacionario más alto desde agosto del 2024 (acrecentado por los rumores de devaluación que corrieron durante todo este mes). Ahora, el número de abril refleja una desaceleración, relevante por el contexto post apertura cambiaria.

En este contexto, conversamos con Julia Rigueiro, historiadora y analista económica del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que nos comenta acerca de la desaceleración del dato inflacionario:

“El hecho de que la inflación no aumente o no disparen los precios por los aires, tiene que ver con dos cosas principalmente. En primer lugar, los salarios pisados, por lo tanto el consumo que no se recupera, y por otro lado el tipo de cambio atrasado, o lo que se escucha como el dólar barato.

Desde el gobierno, están haciendo de todo para mantenerla baja, y de todas maneras se mantiene sobre el 2%. Ahí hay una incógnita, con todas estas herramientas que están usando la inflación debería estar más baja. Este 2,8% del mes pasado que acumula en lo que va al año 47,8%, no deja de ser un una inflación alta comparada con lo que se pretende y con otros países, como Chile, México, Brasil o Estados Unidos.”

Si el dato inflacionario del mes pasado se compara con marzo, la inflación de abril es baja, sin embargo, es la segunda inflación más alta desde septiembre del 2024, tal como puede observarse en el siguiente gráfico:

En donde sí se refleja la desaceleración inflacionaria es en el dato interanual, siendo esta de un 47,3%, evidenciando una mejora en la ‘macro’. Así se ve en el siguiente gráfico:

¿Mejoró nuestra economía?

Sin embargo, ¿podemos nosotros realmente afirmar que nuestra economía mejoró? La realidad es que a pesar de la celebrada mejora de la ‘macro’, los salarios reales se mantienen bajos. Estos aún no alcanzan a recuperarse de la pérdida de poder adquisitivo generada en la fuerte devaluación de comienzos del año pasado y la canasta básica no deja de aumentar.

Según el último dato de INDEC del mes de abril, una familia tipo necesitó $1.110.063 para no ser pobre y $502.291 para no ser indigente, registrando la Canasta Básica Alimentaria un alza del 11.8% en lo que va del año.

En relación a la canasta básica y a la desaceleración de la inflación, Rigueiro advierte que incluso la situación podría ser más grave:

“No se traduce en una mejora en la población. Y tiene una explicación bastante clara que es que los gastos mensuales de todas las personas adultas que trabajamos, no están fielmente representados por las mediciones actuales de la inflación. El INDEC utiliza una canasta básica que pondera, jerarquiza o distribuye los gastos que hacemos, de acuerdo a una estimación del 2004-2005. Hace 20 años nuestros gastos eran diferentes a los que son ahora. En 2004-2005 difícilmente alguien gastaba lo que gasta hoy en celulares, internet, TV y cualquier otro aparato. Si desde INDEC usaran una encuesta más actualizada, pesaría un poco más los gastos de la vivienda, de comunicaciones, y de transporte. Y en ese caso, el cálculo de la inflación daría diferente y mostraría que nuestros salarios están todavía más atrasados”.

El dato de la Canasta Básica se vuelve particularmente inquietante al analizar la última resolución publicada en el boletín oficial que decreta el Salario Mínimo Vital y Móvil en $302.600 para los trabajadores mensualizados a jornada completa, y de $1513 por hora para los trabajadores jornalizados.

Es decir que, entonces, una familia tipo que se sostiene en base a dos sueldos mínimos, apenas estaría superando la vara de la indigencia. Al comparar con otros países, esta situación se vuelve completamente anormal: Una familia con dos trabajos registrados y de jornada completa necesita que su salario se duplique para apenas superar la pobreza.

Salario Mínimo, Vital, Móvil …y bajísimo

Durante las fallidas negociaciones que tuvieron lugar en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, los sindicatos solicitaron elevar el piso salarial a $644.165 en abril llegando a $657.703 en mayo. Este número se encontró sumamente lejos del ofrecido por las patronales, y al no poder construir un acuerdo el gobierno, en su práctica habitual, definió los pisos salariales por decreto, a través de la Resolución 5/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los aumentos serán escalonados, y recién en el mes de agosto el piso salarial para trabajadores mensualizados llegará a $322.000, mientras que para aquellas personas que trabajan por hora, en agosto su paga será de $1610.

Acerca de esta problemática, Rigueiro plantea que:

Las negociaciones por Salario Mínimo, Vital y Móvil desde que asumió Milei, me dan vergüenza, me dan vergüenza por mi patria. Porque además el SMVM es una referencia para otros salarios y para otras percepciones. Tanto para las jubilaciones como para todo tipo de prestación social, que son muy necesarias y constituyen una buena parte de la economía de muchas familias. A eso se le suma la cuestión del género y la brecha salarial, de muchas familias monomarentales también.

Este tipo de negociaciones muestran una vez más cómo el gobierno efectivamente piensa en la libertad de mercado, pero no deja liberado al mercado la negociación de los salarios.

Esta contradicción del gobierno de Milei se vuelve central para poder poner en cuestión el “caballito de batalla” de que la inflación es siempre un fenómeno monetario, o sea, que tiene que ver exclusivamente con la emisión monetaria. Hechos recientes como las reuniones de Luis Caputo con supermercados para evitar los aumentos de los precios de alimentos o el intento de intervención de las paritarias del sindicato de comercio dan cuenta de esta ambivalencia donde el mercado no siempre se regula solo.

“Se encargaron de apretar a los supermercados para que no aumenten el precio, también de no homologar las paritarias del Sindicato de Comercio, y recordemos que el 20% de los trabajos del empleo registrado privado son de comercio. Con esto, se vuelve a comprobar la falacia de que la inflación es siempre un fenómeno monetario. Si fuese sólo un fenómeno monetario no tendrían por qué apretar a los supermercadistas ni pisar las paritarias”, asegura Julia.

De acuerdo a un informe reciente de FUNDAR, los ingresos familiares per cápita se encuentran en niveles similares a los de 2005, y desde diciembre de 2017 el salario real (término que hace referencia al poder adquisitivo, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con ese salario) de los trabajadores registrados se ha desplomado un 25,1%.

Y acá Rigueiro aclara que:

En los últimos 10 años, realmente nuestro salario ha caído al menos un 20%. Una medición de CEPA, calculó que en enero del 2025 los salarios estaban 21 puntos por debajo de diciembre del 2015. En diciembre del 2023, en el momento en que gana Milei las elecciones, los salarios caen como por un tobogán.

Después empiezan de a poco a levantar, y es esa remontada lo que el gobierno muestra como logros, pero suceden porque había bajado antes muy abrupto.”

Estos bajísimos números, son parte de una realidad generalizada. La caída del poder adquisitivo que atraviesa la sociedad argentina es el resultado de un bajo crecimiento, una alta volatilidad económica y una inflación crónica.

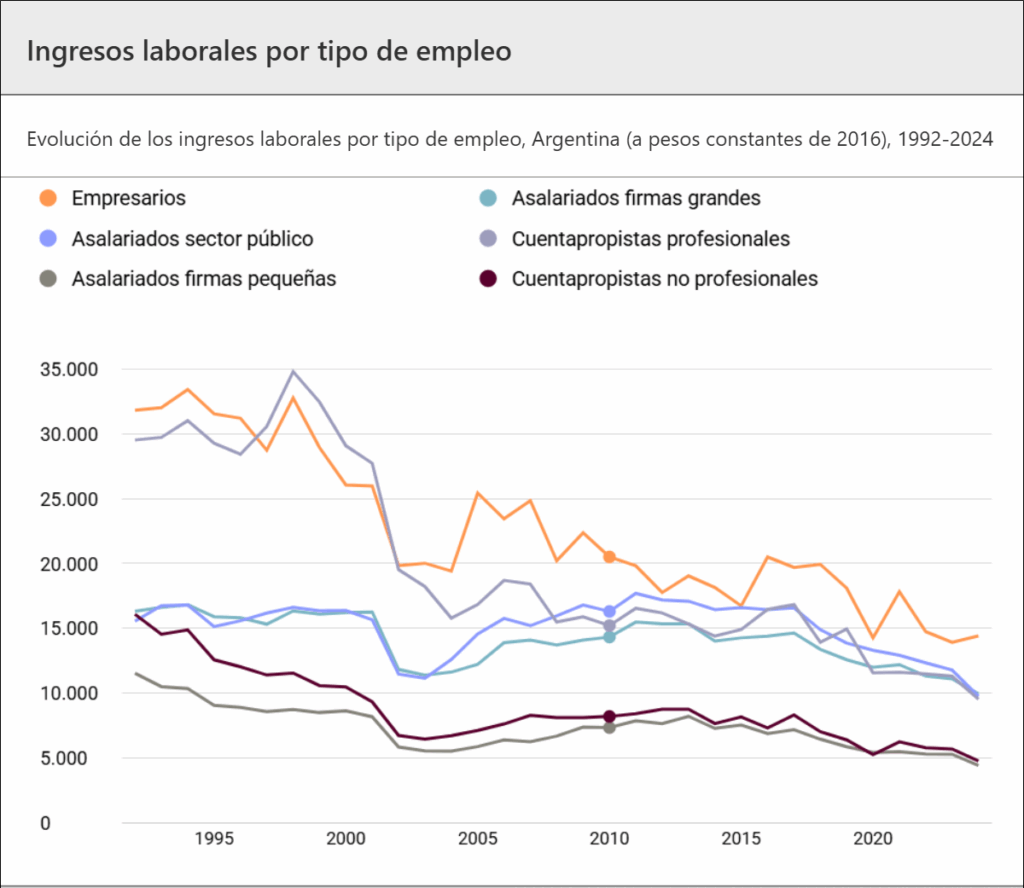

Esta realidad se refleja en todos los niveles, pero claro está que no impacta de igual manera en todos los sectores. Así se observa en el siguiente gráfico la evolución de ingresos diferenciado en empresarios, pymes, micropymes, sector público, trabajadores autónomos profesionales y no profesionales.

La pregunta que surge entonces, es hasta cuándo esta situación va a ser sostenible. A ello, Julia Rigueiro, respondió:

“Lamentablemente, en tanto y en cuanto ellos reciban el flujo de dólares que necesitan, van a poder sostener los salarios pisados, el consumo por el piso y la inflación baja. Es una encerrona. Para ello fue el acuerdo con el FMI, el blanqueo, el levantamiento de retenciones hasta junio/julio y también esperan que la liquidación de la cosecha gruesa antes de julio les facilite la cosa.”